2008年北京奥运会:梁球体育场的历史性突破与全球影响力探析

2008年北京奥运会作为中国首次举办的世界级体育盛会,不仅是中国体育事业的里程碑,更是全球体育史上的重要事件。作为本届奥运会的主体育场,国家体育场——“鸟巢”,在建筑设计、科技创新、文化象征与国际影响等方面都实现了历史性的突破。这座被誉为“世纪工程”的体育建筑,汇聚了全球顶尖的建筑理念与工程技术,成为中国现代化与国际化交融的象征。本文将从建筑设计与工程创新、文化象征与美学表达、体育赛事与全民精神、全球影响与后奥运利用四个方面,系统探讨“鸟巢”的历史性突破与其对世界体育文化格局的深远影响,进而揭示其在推动中国走向世界、促进人类文明交流中的重要意义。

1、建筑设计与工程创新的奇迹

国家体育场“鸟巢”的设计由瑞士建筑师赫尔佐格和中国建筑师李兴钢团队联合完成,采用了极具创新性的空间网格结构。其外部钢架如编织的巢状结构,既具视觉冲击力,又满足了大型体育场对空间与安全的双重需求。这一结构方案打破了传统体育场的封闭感,使建筑本身成为一件艺术品。

在工程技术方面,“鸟巢”创造了多项世界纪录。它使用了约4.2万吨钢材,采用了国内首次大规模使用的“环形桁架体系”与“全焊接钢结构技术”,保证了巨型建筑在抗震与承重上的可靠性。施工中还首次实现了数字化三维建模与精密装配,使每一根钢梁的弧度与角度都精准无误。

此外,“鸟巢”在节能与环保设计上也走在时代前沿。其屋顶采用可透光膜材,减少能源消耗;雨水回收与自然通风系统实现了生态建筑理念。作为21世纪初世界最先进的体育建筑之一,“鸟巢”以其独特的科技创新和可持续设计理念,成为全球建筑领域的典范。

2、文化象征与美学表达的融合

“鸟巢”不仅是一座体育场,更是一件凝结中华文化精神的艺术品。其外形灵感源自中国传统的“鸟巢”意象,象征着温暖、包容与生命的孕育,寓意北京作为“世界的家园”迎接五湖四海的宾朋。这种设计体现了“和而不同”的东方美学与人文关怀。

在整体布局与色彩上,建筑师巧妙融合了现代艺术与中国传统意境。钢架结构线条流畅,宛如中国水墨中的笔触;夜晚灯光亮起时,“鸟巢”通体呈现温润的红色,象征吉祥与活力。这种中西合璧的艺术表现,使“鸟巢”成为中国文化自信与全球审美对话的桥梁。

“鸟巢”还承载着民族情感的象征意义。对于中国人而言,它不仅是奥运会的场馆,更是国家崛起的象征、民族复兴的标志。每一次点亮的光影,都是中国向世界展示自信姿态的文化宣言,体现了新时代中国精神的凝聚力与创造力。

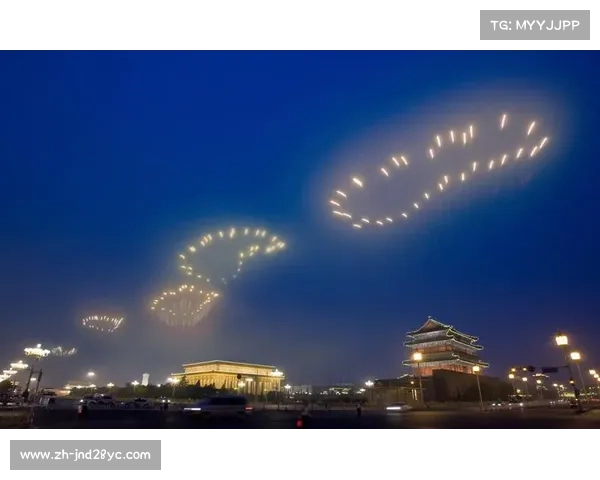

2008年北京奥运会在“鸟巢”开幕的那一刻,中国与世界共同见证了一个时代的到来。那场以“同一个世界,同一个梦想”为主题的开幕式,通过宏大的视觉叙事与深厚的文化表达,向加拿大28,加拿大28预测,加拿大28,加拿大预测世界展示了中华文明的包容与创新。体育与艺术在“鸟巢”中完美融合,成为民族自信的象征。

在赛场上,无数令人难忘的瞬间在这里诞生:刘翔的坚毅身影、博尔特的飞驰速度、运动员们的汗水与荣耀,都在这片土地上镌刻下人类体育精神的印记。“鸟巢”不仅见证了中国体育的崛起,也激发了全民健身热潮,推动了体育文化的普及与发展。

奥运之后,“鸟巢”继续承办了包括世界田径锦标赛、冰雪嘉年华等重大赛事与活动,成为全民共享的体育与文化空间。它让体育精神超越竞技,成为激励社会进步与团结的力量源泉。

4、全球影响与后奥运时代价值

“鸟巢”的建成不仅改变了北京的城市形象,也在全球范围内引发了建筑与文化的广泛讨论。它被誉为“世界最具标志性的体育建筑之一”,成为国际游客和建筑学者竞相探访的地标。北京借助奥运会的契机,成功展示了开放、自信、现代的国家形象。

在国际交流层面,“鸟巢”成为中国与世界沟通的文化名片。奥运之后,它多次举办国际演唱会、跨国艺术节与文化论坛,成为全球多元文化交汇的舞台。这种从“体育场馆”到“国际文化中心”的转变,体现了中国在软实力建设上的巨大进步。

在可持续利用方面,“鸟巢”探索出一条具有示范意义的“后奥运运营模式”。通过商业演出、文旅融合与冰雪转型项目,它实现了社会效益与经济价值的双赢。如今的“鸟巢”,已从奥运的辉煌延伸为城市活力的象征,持续影响着世界对中国现代文明的认知。

总结:

2008年北京奥运会与“鸟巢”的诞生,不仅标志着中国在体育与科技领域的全面突破,更代表了文化自信与国际影响力的崛起。从设计理念到赛事精神,从民族象征到全球传播,“鸟巢”以独特的姿态诠释了一个国家迈向世界舞台中心的壮阔历程。

它不仅是一座体育建筑,更是一座文明交流的桥梁,承载着中国人民对未来的信心与梦想。回望“鸟巢”的辉煌,我们看到的不仅是建筑的巅峰,更是一个国家以开放、创新、融合的姿态迎接世界的坚定步伐。它的存在,已成为新时代中国与全球共融发展的永恒象征。