2008年北京奥运会安保策略与应急响应机制的全面分析与评估

2008年北京奥运会作为中国历史上首次举办的世界级综合性体育盛会,不仅展示了国家的文化与发展成就,也在全球范围内接受了前所未有的关注与考验。安保工作作为赛事顺利进行的重要保障,成为筹备和执行过程中至关重要的一环。本文以“2008年北京奥运会安保策略与应急响应机制的全面分析与评估”为核心,系统梳理了当时的安保体系建设与应急响应模式,并从四个方面展开阐述:首先,全面的安保体系设计,强调“安全第一”的理念与多层级的防护网络;其次,技术与信息化手段的应用,展现了高科技在安保中的关键作用;第三,应急响应机制的建立与演练,体现了预案管理、指挥调度和跨部门协调的高效性;最后,国际合作与社会动员,展示了全球化背景下奥运安保的开放性与广泛参与。通过深入分析,可以看出北京奥运安保不仅在实战中经受住了考验,还为后续大型国际赛事的安保模式提供了经验与借鉴。这些成就既体现了国家治理能力的提升,也为全球体育赛事的安全保障探索了新的路径。

1、全面安保体系构建

北京奥运会的安保体系以“安全奥运”为核心目标,形成了覆盖场馆、赛区、交通、住宿等多个层面的立体化安保格局。为应对潜在的恐怖袭击、突发事件以及公共安全风险,北京制定了多维度的防护措施,确保赛事在开放与安全之间取得平衡。

安保工作采取分级负责的组织架构,由国家层面设立奥运安保指挥部,统筹全国资源,同时地方政府和赛事承办单位各负其责,形成了层层落实的责任链条。这种分级管理模式保障了执行的高效性与统一性。

同时,奥运会期间严格落实了人流管控措施,特别是在奥运村和比赛场馆,采用证件审核、安检通道以及巡逻防控等多种方式,最大限度降低安全隐患,确保运动员、观众及相关人员的人身安全。

2、技术与信息化应用

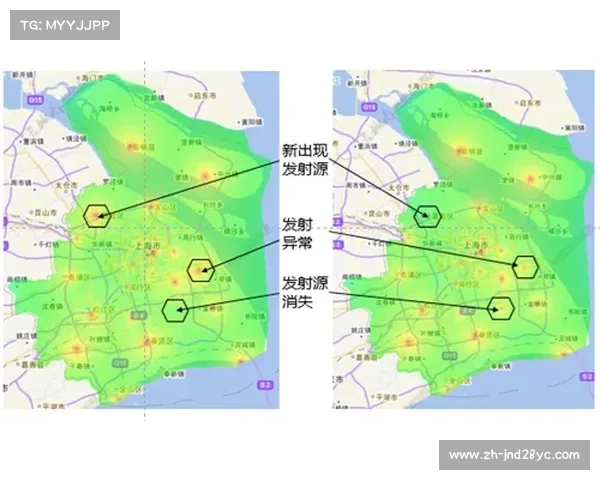

科技手段在北京奥运安保中发挥了重要作用。大量采用视频监控、人脸识别、智能安检设备和数据分析系统,使安保工作实现了从“人防”到“技防”的跨越。这一技术应用大幅度提升了安保效率和精确度。

通过信息共享平台,公安、交通、医疗等部门能够实时获取赛事相关数据,实现跨部门的信息互联互通。这种机制有效避免了信息孤岛现象,使突发事件的应对更加高效。

此外,北京奥运安保首次在大规模赛事中使用无线通信与GPS定位系统,使指挥调度和应急行动更加精准化。安保力量可以快速集结、科学分配,显著提升了整体的响应速度与执行力。

3、应急响应机制演练

北京奥运会期间,完善的应急预案体系成为安保机制的重要支撑。围绕恐怖袭击、火灾、公共卫生事件和自然灾害等可能风险,制定了详细的处置流程和分工安排。

赛前,北京多次开展大规模的应急演练,模拟多种突发事件场景。这些演练不仅提高了相关人员的处置能力,还验证了应急预案的可操作性与合理性,确保真正发生危机时能够迅速有效地应对。

同时,应急机制中强调了跨部门的联动响应模式。在医疗、消防、公安和交通部门之间建立了快速联络渠道,一旦出现紧急情况,能够在最短时间内实现联合处置,避免了因沟加拿大28,加拿大28预测,加拿大28,加拿大预测通延迟导致的被动局面。

4、国际合作与社会动员

北京奥运安保并非孤立作战,而是广泛借鉴国际经验,与多个国家和国际组织进行交流合作。例如,借鉴雅典奥运会的安保经验,并邀请国际专家提供咨询,确保安保措施符合国际标准。

在国际恐怖主义威胁的背景下,中国加强了与国际刑警组织和相关国家的情报合作,通过共享信息与资源,有效提升了对潜在威胁的预警和防范能力。

同时,社会力量在奥运安保中发挥了重要作用。大量志愿者参与秩序维护、观众引导和应急支援,构建了全民参与的安全氛围。民众的支持与协作不仅增强了安全感,也体现了社会凝聚力。

总结:

总体来看,2008年北京奥运会的安保策略与应急响应机制在规划与实施中展现出系统性、科技化与高效性的特征。通过全面的安保体系、先进的技术应用、完善的应急预案以及国际合作与社会动员,北京成功营造了一个安全、稳定的赛事环境。这不仅确保了奥运会的顺利进行,也展示了国家治理能力的成熟与进步。

更为重要的是,北京奥运安保经验为后续全球大型活动提供了借鉴。无论是从多层级的管理架构,还是从技术与信息化的应用,抑或是跨部门、跨国界的合作模式,都为未来国际赛事的安保工作奠定了重要参考基础。这一经验表明,大型赛事的安全保障不仅是国家实力的体现,也是国际合作与社会参与的重要实践。